クラシック音楽と聞くと、ちょっと難しそう……と感じるかもしれません。でも大丈夫! 実は、誰もが一度は耳にしたことがあるような美しいメロディーや、心揺さぶる壮大なオーケストラの響きなど、クラシック音楽には魅力的な音楽がたくさんあります。

そんな魅力あふれるクラシック音楽を「バロック音楽」、「古典派音楽」、「ロマン派音楽」、「近現代音楽」の4つの時代に分けて紹介していきます。それぞれの時代の作曲家や代表曲、音楽の特徴を知れば、夏休みが終わる頃には、お気に入りの音楽がきっと見つかるはずです。夏休みを利用して、クラシック音楽の奥深い世界を探求してみましょう!

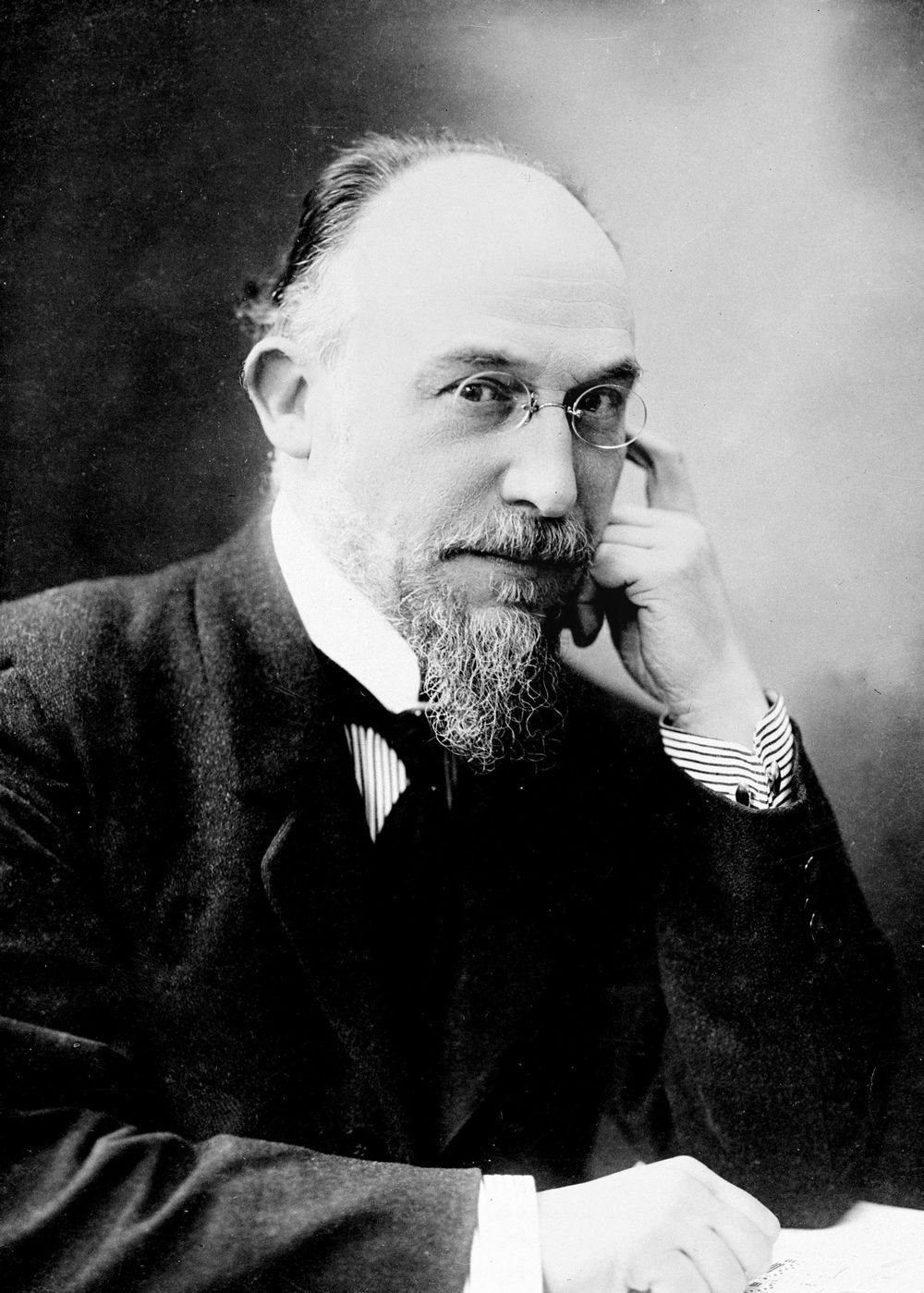

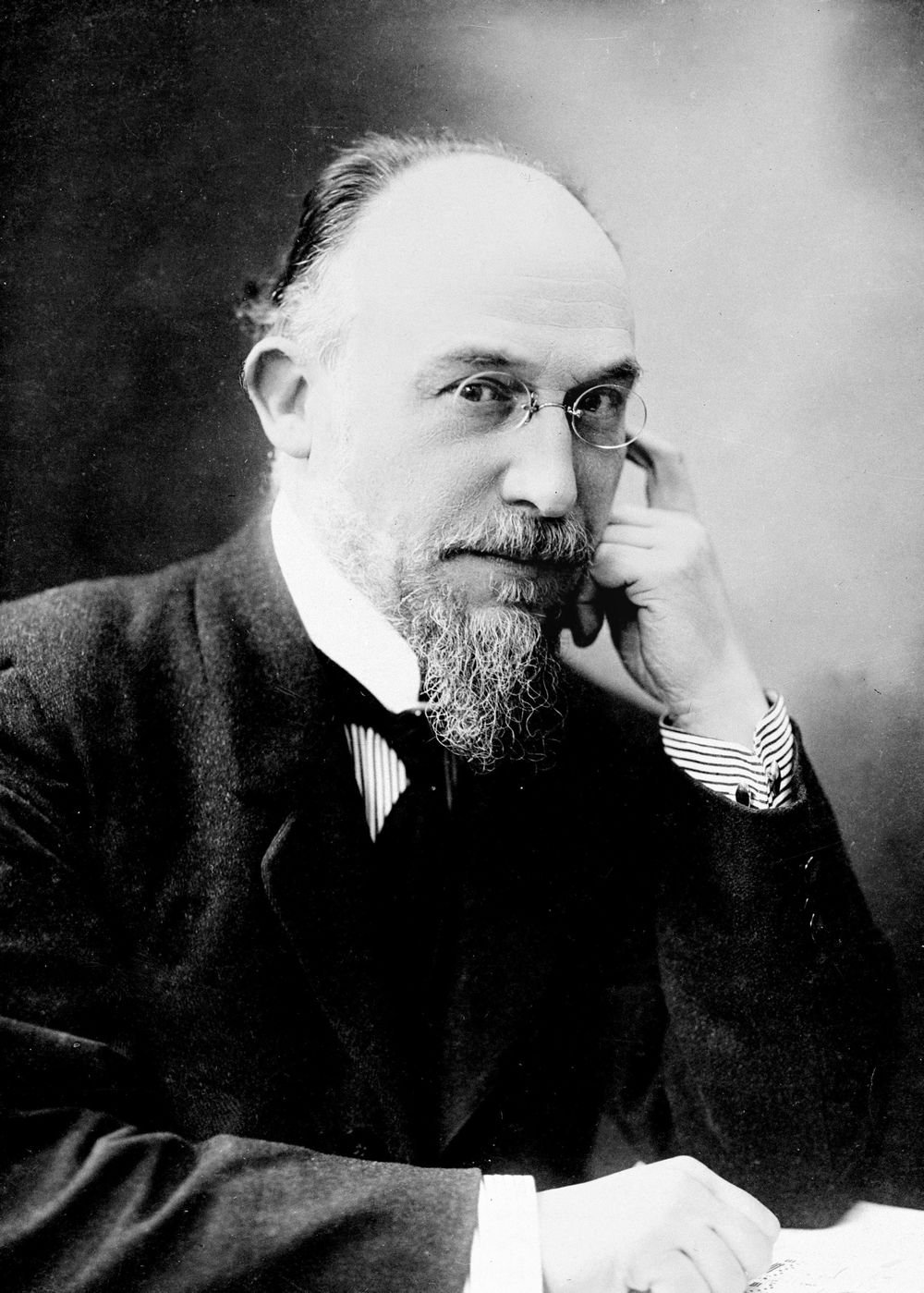

最終回は近現代音楽編です。近現代音楽とは、およそ20世紀初頭から現代に至るまで、既成概念からの解放と未知なる音楽が追及された極めて多様な時代として知られています。中でも、フランスを中心に、ドビュッシーやサティ、ラヴェルといった巨匠たちによる印象主義音楽は、ロマン派の主観的な感情表現から一歩進み、絵画の印象主義と呼応するように、光や色彩、雰囲気の描写に重きを置いた芸術思想として知られています。

この時代の音楽は、より多様な価値観と表現方法が取り入れられるようになり、それまでの音楽では想像もできなかった圧倒的な多様性と刺激的な表現力を持ち、固定観念を揺さぶり、知的好奇心を満たし、新たな感動をもたらすようになりました。

交響曲やソナタといった古典的な形式は、その概念が拡張されたり解体されたりする一方で、十二音技法、ミニマルミュージック、電子音楽、偶然性の音楽などの新しい作曲技法や概念が次々と生み出されました。作曲家たちは、不協和音や非調性、複雑なリズム、そして電子音やノイズまでも音楽の要素として取り入れ、あらゆる音の可能性を追求することで、聴く人の想像力を刺激し、思考を深める音楽を創造しました。時に挑戦的で、思索的、そして驚くほど美しい響きを持つ近現代音楽は、聴くたびに新たな発見があり、繊細な音の響きや、爆発的なエネルギーを持つ作品、あるいは静寂そのものが、聴く人の五感を刺激し、日々に新鮮な感動と知的な刺激を与えてくれるでしょう。

- 「フレンチスタイル・クラシック」チャンネルを知るためのレファレンス

- フレンチスタイル・クラシック(USEN MUSIC GUIDE)

ドビュッシー、 サティ、ラヴェルほか、フランス近代音楽の一ジャンルとして生まれた印象派の作品を中心に、印象派のスタイルを持つピアノ作品をコンパイル。モネやルノワールが描いた絵画を思わせる色彩的な響きや、心地よい浮遊感を感じさせる和声など、特徴的な印象派の作品の中でも聴き心地の良い楽曲のみをセレクトしています。クラシックですがクラシカルすぎない、洗練された味わいのピアノBGMです。

▼ドビュッシーの代表的な作品のである「前奏曲集 第1巻 【亜麻色の髪の乙女】」。フランスの詩人シャルル=マリ=ルコント・ド・リールの『古代詩集』に収められた同名の詩から着想を得たとされています。この詩は、スコットランドの農村が舞台で、亜麻色の髪を持つ純粋な少女と、彼女への淡い恋心を歌ったものです。ドビュッシーの音楽は、まさにその詩が描くような、朝もやの中で輝く少女の髪、清らかな瞳、そして彼女が持つ素朴さを繊細に描写しているかのようで、どこか神秘的な雰囲気を持ち、安らぎを与えてくれます。

▼サティの作品の中でも最も有名で、最も愛されている作品のひとつである「ジムノペディ 第1番」。サティは後に「そこにあっても日常生活を妨げない音楽、意識的に聴かれることのない音楽」=「家具の音楽」という現在のBGMのような概念を提唱しています。「ジムノペディ」は、サティが意識的に「家具の音楽」という概念を打ち出す以前に作曲された作品ですが、すでにその思想の片鱗が見られます。

▼ラヴェルの作品の中でも非常に高度なピアノ技巧を要求される難曲とされている「水の戯れ」。タイトル通り、水が噴き上がり、きらめき、流れ落ちる様子、水面が光を反射してきらめく様が、ピアノの音色で鮮やかに描写されています。ラヴェルがパリ音楽院在学中に作曲した作品で、当時はロマン派の音楽が主流だったため先進的な「水の戯れ」は理解されませんでした。しかし、後にその芸術的価値が広く認められるようになりました。

「夏休みCLASSIC入門!近現代音楽」、いかがでしたか?USEN MUSICのチャンネルには、奥深く、刺激的な近現代音楽の世界へと誘う番組を用意しています。聴くたびに新たな発見がある音楽の世界へ足を踏み入れてみませんか?

(おわり)

文/北村魁知(USEN)

北村魁知(きたむら かいち)PROFILE

株式会社USEN 制作1部所属。クラシックを中心に、各チャンネルの選曲、ディレクションを担当。趣味はランニングとサイクリング。体を動かして汗を流した後にクラシック音楽に浸るのが最高の癒やし。

関連リンク(USEN MUSIC GUIDE)

…… and more!

-

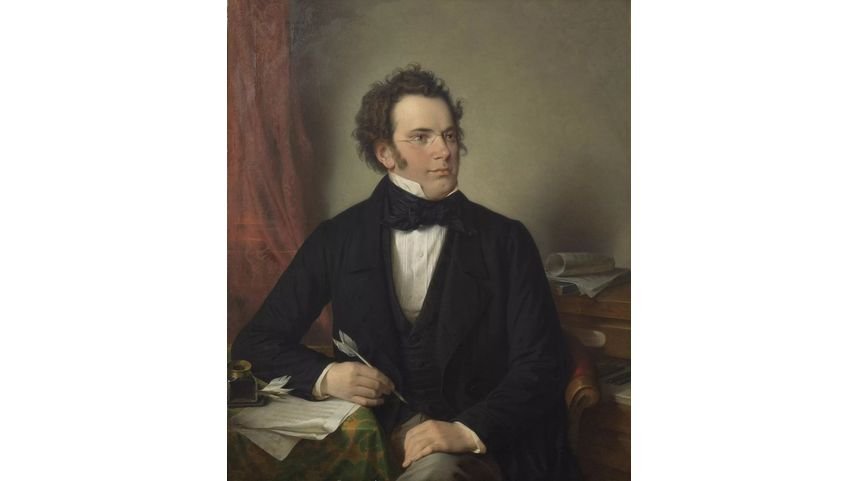

夏休みCLASSIC入門!ロマン派音楽編――「シューベルト」「ショパン」「ブラームス」「チャイコフスキー」「ラフマニノフ」

USEN/U-NEXT関連 -

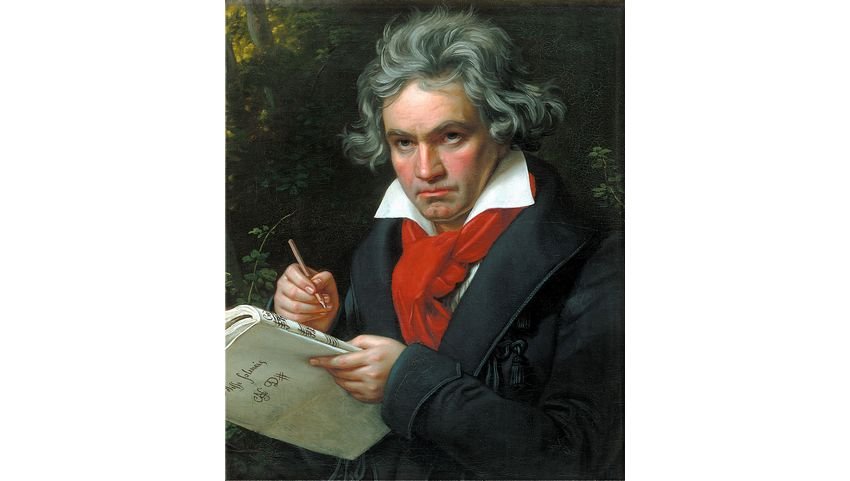

夏休みCLASSIC入門!古典派音楽編――「モーツァルト」「ベートーヴェン」

USEN/U-NEXT関連 -

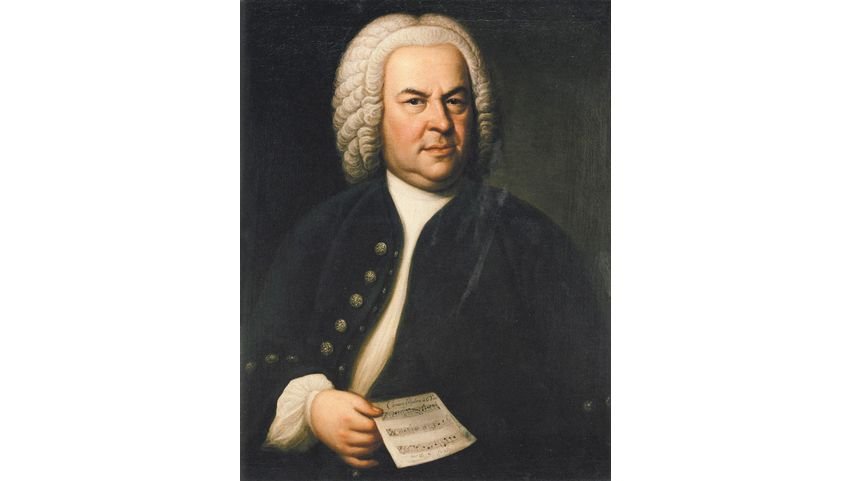

夏休みCLASSIC入門!バロック音楽編――「バロック」「バッハ」「ヴィヴァルディ」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!新番組編――「夏カフェ」「シーサイド J-POP」「Cool&Tropical House」「ある夏の日のジャズ」

USEN/U-NEXT関連 -

夏のSALE商戦を勝ち抜くBGM!――「セール/フィーヴァー J-POP」......and more!

USEN/U-NEXT関連 -

「GQuuuuuuX」だけじゃない!歴代のガンダムソングを楽しみ尽くそう!

連載 -

MoMo「SHIRLEY」、grentperez feat. Jeremy Passion「Girl at the Station」......and more!――番組ディレクターのおすすめアーティスト&新曲をピックアップ

連載 -

「スラムダンク」「エヴァンゲリオン」...アニソンの歴史を振り返ろう!1994年,1995年編

連載 -

夏の気配をBGMに!レゲエ編――「ダンスホール・レゲエ」「 レゲエ(チルタイム)」「スウィートレゲエ」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!海辺の風景編――「ネオ・サーフ・ミュージック」「地中海 Cruising BGM」「イルカ・クジラ ~海からの癒し~」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!ハワイ編――「ハワイアン」「 ハワイアン・インスト」

USEN/U-NEXT関連 -

夏の気配をBGMに!沖縄編――「オキナワン・ポップス」「琉球民謡 (ミドル~アップ)」「琉球民謡 (スロー)」...... and more!

USEN/U-NEXT関連 -

「セーラームーン」「幽☆遊☆白書」...アニソンの歴史を振り返ろう!1992年,1993年編

連載 -

親しみやすいユーティリティー・プレーヤー――「コーヒー・ジャズ」

USEN/U-NEXT関連 -

「ナディア」「ちびまる子ちゃん」...アニソンの歴史を振り返ろう!1990年,1991年編

連載 -

ロックってちょっと苦手なんだよな......という人に!――「Soft Breeze ~爽やか洋楽ROCK」

USEN/U-NEXT関連 -

ポピュラー音楽のメインストリームをBGMに!――「トレンドR&B」

USEN/U-NEXT関連 -

アップリフティングな新世代J-POP――「アガる!令和のJ-POP&洋楽」

USEN/U-NEXT関連 -

サブスクネイティブなZ&Y世代向けチャンネル――「#feelin' good:day」「#feelin' good:night」」

USEN/U-NEXT関連 -

子供たちの笑顔弾けるBGM――「カラフル・ポップ for KIDS」

USEN/U-NEXT関連 -

流行に敏感な若者世代が集う場所に――「最新☆BOYS J-POP」

USEN/U-NEXT関連 -

横浜ベイクォーター――潮風と音楽が運ぶ「おとなりゾート。」

USEN/U-NEXT関連 -

大阪・関西に、日本に賑わいを!――「アクティヴ!大阪(J-POP)」「アクティヴ!大阪(演歌)」「# 日本のかっこいいインスト」

USEN/U-NEXT関連 -

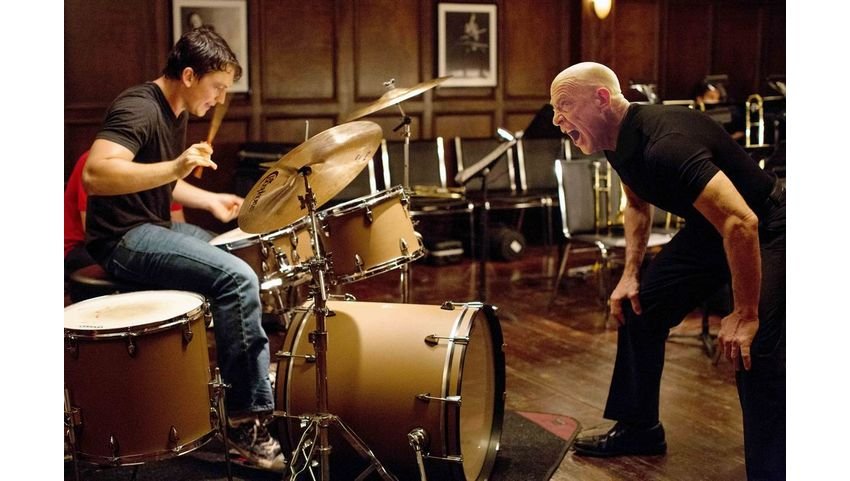

映画『セッション デジタルリマスター』に宿された狂気と情熱――スクリーン越しに聴こえるジャズ

USEN/U-NEXT関連 -

チル&リラクシンな「R&B(リラックス)」、ダンサブルな「R&B(ダンス)」――ユーティリティに優れたふたつのR&Bチャンネル

USEN/U-NEXT関連 -

インバウンド向けBGMの切り札はこれだ!――「海外で人気のJ-POP/アニソン」

USEN/U-NEXT関連 -

冬本番!鍋の美味しい季節におすすめのBGM――「エモい!居酒屋向け昭和ロック&ポップス」「ときめき!居酒屋向け80'sアイドル」「JAPANESE CITY POP」

USEN/U-NEXT関連 -

活発なムードを演出するロックBGM――「active mood~明るい洋楽ロック」

USEN/U-NEXT関連